«L’epidemia di coronavirus si candida a essere l’emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. Non la prima, non l’ultima, e forse nemmeno la più raccapricciante». Nel contagio (Einaudi) di Paolo Giordano è un saggio breve, denso di spunti di riflessione. È uscito il 26 marzo, in piena pandemia, ma lo scrittore, vincitore del Premio Strega a 26 anni con La solitudine dei numeri primi, nonché fisico, l’ha cominciato «un raro 29 febbraio», quando i contagi erano 85.000 nel mondo: oggi, mentre sto chiudendo questo articolo, sono 1.431.900, e 82.000 i morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Serviva, scrive Giordano, «per restare piantati a terra. Ma anche per non perdere ciò che l’epidemia ci sta svelando di noi stessi».

IL SAGGIO

Nel contagio (Einaudi) di Paolo Giordano si trova in formato cartaceo a 10 euro e in ebook a 6,99. È anche in versione audiolibro su Audible. I proventi dell’autore finanzieranno 2 borse di studio alla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste per ricerche sulla pandemia.

Intervista a Paolo Giordano

«L’ho scritto in una settimana in cui c’era grande confusione» mi spiega al telefono da casa sua a Roma. «Erano giorni in cui arrivavano messaggi che dicevano che in Italia era tutto bello, tutto a posto, tutto sicuro. Sentivo di dover contrastare per quel poco che potevo la confusione. Essere correttamente informati durante un’epidemia è una misura diretta di profilassi: vuol dire comportamenti più giusti e quindi meno contagio. È stata una corsa contro il tempo: quella era l’ultima settimana buona per poter avere un libro fuori, disponibile quando serviva alla gente. C’era la fretta, ma anche una serie di riflessioni più lente, linee di pensiero che seguo da anni: l’informazione, l’ambiente… Perché ho sempre un po’ il timore che, quando i grandi traumi collettivi finiscono, poi la gente ha voglia di cancellare tutto, dimenticare, ripartire nello stesso modo. E questa volta sarebbe imperdonabile».

Poco prima aveva scritto un articolo sul Corriere della sera sulla “matematica del contagio”, in cui spiegava i meccanismi attraverso cui si propaga un virus. «Era un momento in cui, rispetto a quello che ci veniva detto, c’era tanta ambiguità. E le persone erano spaventate. Qualunque chiarimento arrivava come una consolazione, aveva un effetto calmante».

Da quando ha scritto Nel contagio è passato più di un mese. Nel frattempo ha scoperto cose nuove? «Ho un quaderno, che ormai è quasi finito, in cui appunto giorno per giorno le osservazioni che mi sembrano emergere. Mentre scrivevo già sapevo che si sarebbero aperte altre prospettive. Una delle più importanti? La scarsa e deludente cooperazione sovranazionale, l’incredulità che ha caratterizzato tutti i Paesi a ogni evoluzione di questa pandemia. Come se i confini nazionali fossero incisi nel nostro immaginario collettivo più di quanto credessimo. Il Covid-19 sta facendo emergere anche le differenze sociali: il lockdown non è la stessa cosa per tutti. Lo scriveva il New York Times il 5 aprile: alla fine verrà fuori che questo virus ucciderà di più le persone svantaggiate».

Ma lei parla anche di un nuovo senso di comunità, un concetto a cui forse prima non davamo tanta importanza. «Questa è stata una grande sorpresa dell’ultimo mese. Prevale una narrazione di noi italiani come individui che non hanno a cuore qualcosa di più astratto e collettivo, un popolo antisistema. Oggi è diverso. Pensi alle tasse. Tutti quanti stiamo pagando una tassa di libertà, di movimento. Molti di soldi. La stiamo pagando non perché ci venga imposta o perché abbiamo paura. Magari un po’ ce l’abbiamo, ma non credo sia il motivo dominante. Il motivo dominante è che stiamo facendo uno sforzo collettivo per salvaguardare il sistema sanitario e le persone più vulnerabili. Questo mi sembra un grandioso pensiero altruistico, totalmente nuovo nella nostra vita».

C’è però ancora una fetta di persone che questo sforzo non lo compie. «È un problema che si presenta, a volte. E capisco che fosse necessaria una campagna di sensibilizzazione. Comprendo anche certi toni un po’ più minacciosi che magari servono da deterrente. Non sono però troppo d’accordo su frasi come “La responsabilità è vostra. Vostra di cittadini indisciplinati”. Perché non è la percezione che ho avuto io. E perché c’è un altro livello, istituzionale e organizzativo, che a monte ha avuto una scarsa capacità di ascolto, ha accumulato ritardi. Bisogna essere bilanciati nell’analisi. Fare attenzione».

Quindi come cittadini… «Abbiamo ritrovato il senso di comunità per un attimo, e dobbiamo farne tesoro. Però, di nuovo, non facciamo l’errore di buttare tutto sull’esperienza personale, sul fatto che solo i singoli debbano uscire migliori da questa situazione, perché è una direzione sbagliata. Devono uscirne meglio le nostre istituzioni e le richieste che facciamo alla politica. Non solo noi come esseri umani».

Eppure qualcosa sta cambiando anche nella nostra mentalità. Questo virus cosa ci sta insegnando? «Spero che impariamo a essere più esigenti, a subire meno il chiacchiericcio fine a se stesso che ha ingolfato il nostro Paese per anni. E che diventiamo anche più esigenti rispetto a ciò che ci viene detto e a come ci viene detto. Per esempio, stiamo ascoltando gli scienziati come mai prima d’ora. E c’è qualcosa nel loro modo di parlare che è radicalmente diverso da quello a cui ci siamo abituati. È un modo più cauto, che sa dire “Non lo so”, “C’è bisogno di tempo”, “Queste cose vanno provate”. Che predilige il dubbio all’affermazione. La scienza ci dà risposte che non vogliamo sentire, non solo quelle che ci fa comodo ascoltare, e noi le stiamo accettando. Ecco, tutto questo mi sembra che fosse lontanissimo dal nostro mondo fino a 2 mesi fa. Se si radicasse un po’ nel nostro modo di pensare, sarebbe un cambiamento epocale».

Anche la nostra percezione del tempo è cambiata. «La gestione del tempo è complicatissima in questa fase. Perché noi siamo abituati ad avere delle scadenze abbastanza precise che ci consentono di pianificare. In questo momento tutto è invece congelato, non possiamo programmare nulla della nostra vita. Finora abbiamo reagito allo shock. Adesso inizia davvero una fase molto più complessa, perché è una fase di adattamento, di piccoli aggiustamenti, di invenzione di una nuova normalità che non è la normalità che immaginiamo. A ognuno di noi viene richiesto di essere molto più aperti e disponibili alla trasformazione. E alle istituzioni viene richiesto di costruire per noi il disegno di questa nuova normalità».

Cambierà anche il nostro senso di socialità? «Cambierà la nostra socialità allargata. Gli antropologi dicono che c’è un limite intrinseco ai nostri contatti umani, grosso modo 150 persone, il clan ristretto. Ciò dà la misura di quanto normalmente la nostra socialità sia ipertrofica. Quest’ultima verrà limitata, ma il nocciolo dei nostri affetti mi sembra più resistente di tutti i lockdown».

Cosa è comunità per lei? «Qualunque idea di comunità avessimo era troppo ristretta. Questo virus ci sta facendo vedere che apparteniamo a una comunità interdipendente, che ha a che fare con tutti gli esseri umani. Nelle ultime settimane siamo diventati bravi a prenderci un po’ più cura dei nostri vicini di condominio. Adesso dobbiamo cominciare a considerare anche come possiamo prenderci cura di questa comunità allargata».

_______________________

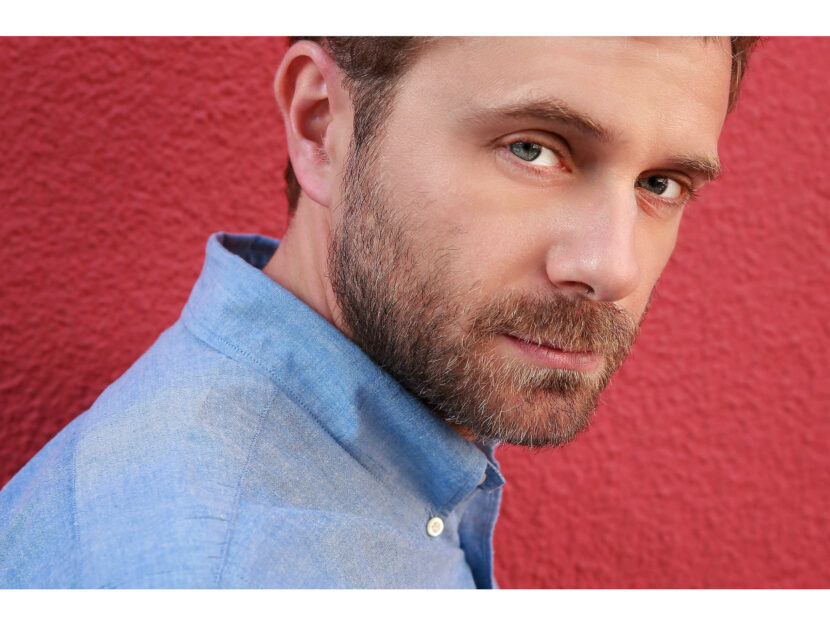

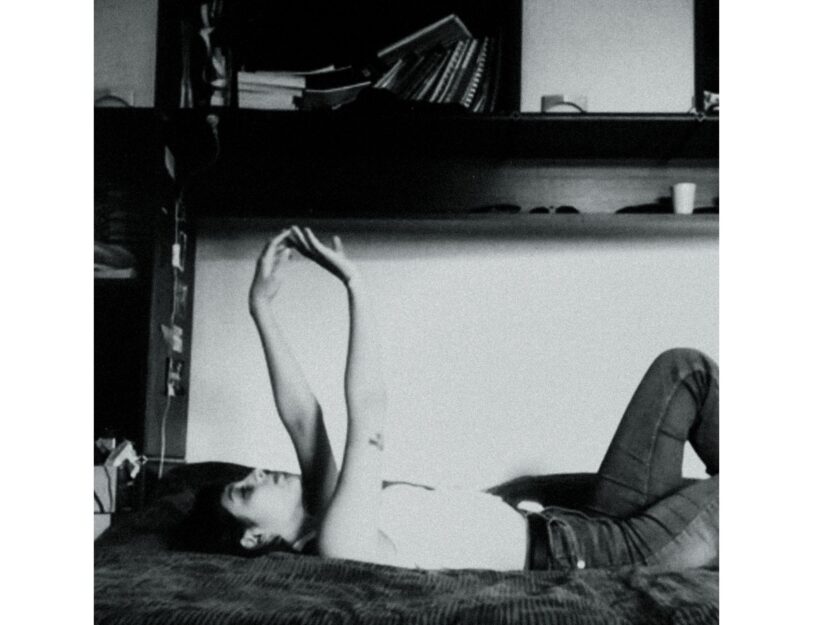

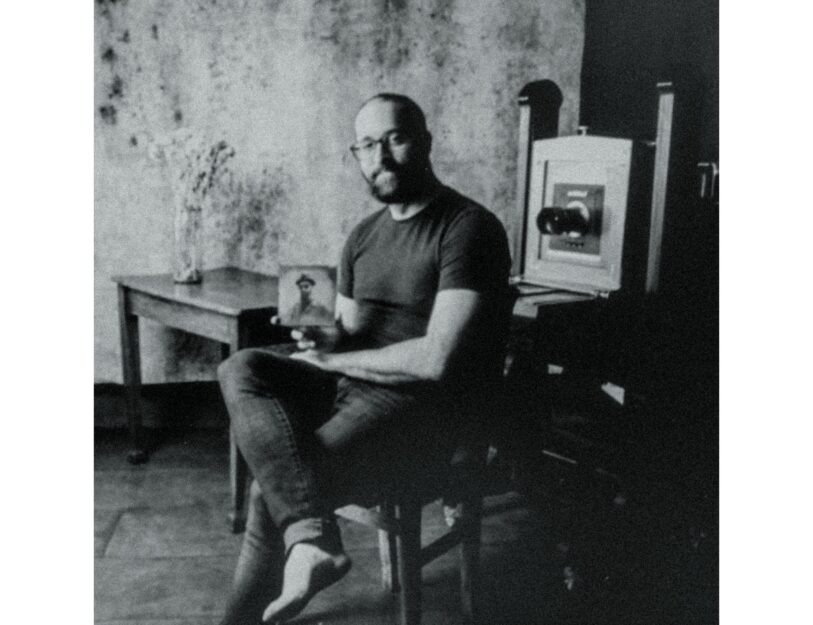

Il progetto fotografico

Si chiama Contactless il singolare reportage di Riccardo Lancia (guarda le sue foto qui sotto). Durante le settimane di quarantena, ha scattato i ritratti che vedi in queste pagine attraverso lo schermo del computer. Mentre, dall’altra parte, uomini e donne si mettevano in posa.

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia

Foto di Riccardo Lancia