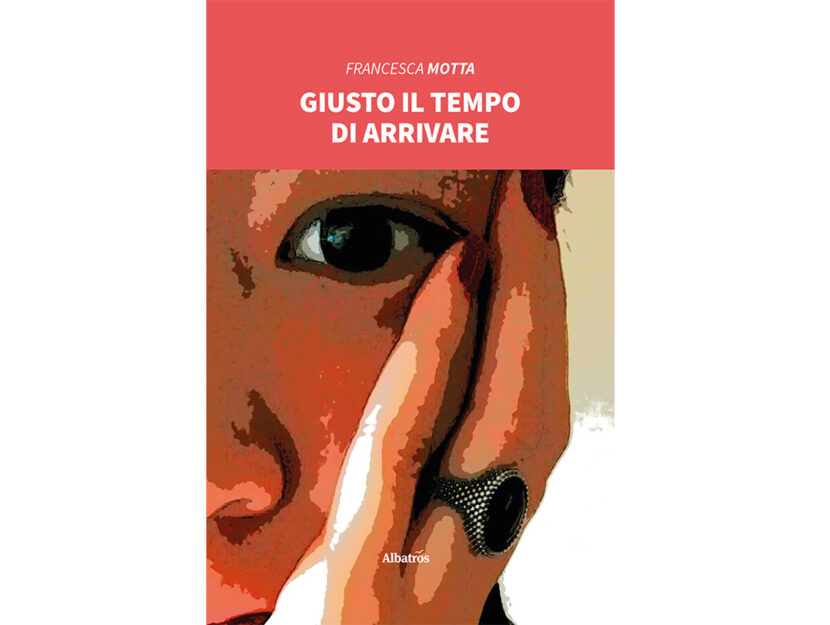

Spesso le persone pensano che accogliere un bambino sia un gesto di pena e generosità: i miei genitori non hanno mai creduto che io e mio fratello siamo fortunati a essere stati adottati, hanno sempre pensato quale grande fortuna avessero avuto loro. Certo che sono felice di avere una famiglia, ma come tutti quelli che ce l’hanno e che non hanno delle relazioni disastrose con i propri genitori. Anche un figlio biologico può essere molto sfortunato». Francesca Motta è nata a Roma da una donna laotiana ed è stata adottata a 3 mesi. Oggi, a 24 anni, ha deciso di raccontare la sua storia e quella di suo fratello originario del Camerun nel libro Giusto il tempo di arrivare (Albatros). L’ha fatto per se stessa ma anche per sfatare i falsi miti e le forme di ignoranza con cui si è scontrata nella sua vita: «La prima presentazione del libro l’ho dedicata a Seid Visin, il ragazzo di origine africana, ex promessa del calcio, che si è suicidato qualche settimana fa. Anche se non riceviamo insulti, noi giovani adottati subiamo forme subdole di razzismo. Mi sono spesso sentita dire “i tuoi ti hanno scelta così?”, come se i bambini si prendessero al supermercato. Oppure “ma come parli bene la nostra lingua”, nonostante io sia italianissima. Se salgo su un autobus e ci sono persone con lineamenti occidentali, il controllore viene sempre prima da me a chiedere il biglietto. A mio fratello, che è di colore, va anche peggio. Dice che deve incominciare a parlare prima che la gente inizi a rispettarlo».

Discriminazione e adozione non sono necessariamente legate, ma spesso si incrociano nelle storie dei bambini che vengono accolti nelle nuove famiglie. Francesca è diplomata al liceo classico e si iscriverà a Psicologia. Come dice nel libro, il suo percorso scolastico non è sempre stato facile ma ora ha le idee chiare sul suo futuro: vuole occuparsi proprio di adozione. «Mi sono resa conto che c’è ancora poca consapevolezza su questo tema e che spesso i racconti vengono filtrati dai genitori e non dai figli, come se ci fosse un tabù a parlare della loro esperienza». Ha solo 3 anni quando una mattina d’estate, mentre sono abbracciate sul lettone, la mamma le dice che è nata dalla pancia di un’altra donna che «le ha voluto tanto bene ma non ha potuto prendersi cura di lei». La sua replica immediata di bambina è stata: «No, io sono nata dalla tua pancia». Tutto quello che è venuto dopo è stato un percorso prima di rimozione poi di accettazione, in cui l’adozione è stata «non sinonimo di dolore ma un concetto da digerire, non a caso soffro di gastrite, con il tempo e con l’ironia». Con i bellissimi lineamenti asiatici del suo viso, che scopro chiacchierando con lei in videochiamata, Francesca ha avuto un rapporto che è cambiato nel tempo: «Da piccola adoravo la mia faccia, ero terrorizzata che mi venisse il naso con la gobba come a molti italiani. Ho iniziato ad amarmi di meno in adolescenza, perché mi confrontavo con le mie coetanee e, come tutti i ragazzi, volevo omologarmi e invece mi percepivo sempre diversa. Nel viso e nel corpo: io sono esile e piccolina e loro erano alte e formose. Mi sono accettata e piaciuta solo quando ho superato l’adolescenza»

Ma in adolescenza succede anche un’altra cosa: per la prima volta la mamma biologica, a cui nel libro dedica una bellissima poesia, diventa un pensiero costante. «Sono iniziati gli scontri con i miei genitori, come è normale a quell’età. E la persona che avrei tanto voluto accanto era quella che mi aveva messa al mondo. Cercavo la sua immagine negli occhi della gente. La sua presenza inesistente era quella parte di me che se ne era an- data. Mi sono aggrappata a una figura che non c’era e l’ho idealizzata come un genitore perfetto. Mi serviva per andare avanti, per gestire i conflitti con i miei e l’ho cercata in tutte le donne che incontravo: le psicologhe, le dot- toresse. Solo con il tempo sono riuscita a rimettere a posto questa presenza dentro di me. Non ho mai provato rabbia nei suoi confronti. Mi ha portato dentro di sé per 9 mesi, mi ha partorito in un posto sicuro. Faccio i conti costantemente con il trauma dell’abbandono, è una ferita aperta che nessuno può del tutto ricucire, e che ovviamente ha un impatto in tutte le relazioni della mia vita, ma non l’ho riempita di rabbia».

Qualche anno fa Francesca decide di richiedere il test del Dna. «Mi guardavo allo specchio e non mi vedevo del tutto asiatica. Ero convinta che uno dei miei due genitori fosse occidentale». Quando arriva il cofanetto con il kit, filma questo momento con il suo telefonino e mette in sottofondo la canzone What about us di Pink, «perché rispecchiava tutto quello che stavo vivendo: emozione, felicità e anche un po’ di paura». Oltre ad avere paura, si sente in colpa: «Avevo la sensazione di tradire i miei, anche se loro mi hanno sempre supportata e incoraggiata a cercare le mie origini. Ma questa ricerca è sempre un momento delicato per la famiglia. I genitori adottivi possono entrare in competizione con quelli biologici, e il figlio si sente in colpa con loro e spesso non intraprende questo percorso per non ferirli. Farlo in segreto o non farlo proprio è comunque emotivamente devastante. Per questo è importante poterne parlare: andare alla ricerca del proprio passato non è un rifiuto verso la famiglia che accoglie, ma un modo per cercare sé stessi in una storia che non conosciamo e non toglie niente all’amore per i genitori». A sorpresa, il test rivela che Francesca non ha nessun antenato occidentale: «Ho capito che il mio legame con l’Italia è viscerale e va oltre l’aspetto fisico e questo rapporto ci sarà sempre, le mie radici sono qui. Sono curiosa di vedere il Laos, ma sono orgogliosa di essere italiana. Non saprò mai nulla della donna che mi ha partorito, continuerò a immaginarla simile a me, con i capelli neri e piccolina. Mia madre invece è spilungona, ha i capelli diversi dai miei, e anche il naso e anche gli occhi, ma come me ama leggere, ascoltare la musica, cucinare, andare alle mostre… Un po’ ci somigliamo».