Non è amore se ti fa il vuoto intorno

Barbara Rachetti, giornalista di “Donna Moderna”, dai 19 ai 25 anni è stata in una relazione violenta fatta di denigrazione e isolamento sociale. È riuscita a uscirne trasferendosi a Milano. Oggi ha 55 anni.

«Questa è la prima volta che lo racconto, ma anche io ho vissuto una relazione violenta, dove scambiavo il possesso e il controllo per amore. Non mi è capitato mai più in seguito e oggi sono qui con una vita e un lavoro che amo e due figlie grandi, che a loro volta hanno incontrato già questi meccanismi, ma sono riuscite a riconoscerli ed evitarli. Io invece in quei meccanismi ci sono cascata, e non riuscivo a scappare. Mi sento ancora addosso un senso di colpa enorme per essere stata dentro a quella storia.

Avevo 24 anni quando mi saltò la tiroide, e stavamo insieme da quando ne avevo 19. Gli anni dell’università, degli amici, dell’interrail. Ma io a poco a poco mi ero scavata il vuoto intorno. All’università non frequentavo, perché lui era geloso. E a me sembrava naturale, mi dicevo che lui aveva consegnato nelle mie mani un sentimento puro, genuino, bello e potente. Gli amici li avevo persi, perché non ci uscivo mai: stavamo sempre lui e io, io e lui. Una coppia ripiegata su se stessa, dove l’unica energia era la sua, che prosciugava me per fiaccarmi e attingere quanto gli serviva per esercitare il suo controllo maniacale. Non mi ricordo come cominciarono i primi schiaffi. Non mi ricordo l’escalation, quella che si dovrebbe interrompere subito, al primo gesto, altrimenti il limite si sposta sempre più in là. So solo che a un certo punto mi ritrovai con le mani strette alla gola. Poi lui si attaccava alle sigarette, piangeva, si disperava, chiedendo perdono e promettendo che non sarebbe più successo. La volta dopo, uguale. Un saliscendi continuo, finché mi ammalai alla tiroide e fui operata. Ed è lì che capii che solo mettendo qualche centinaio di chilometri di distanza da lui mi sarei protetta. Così mi iscrissi agli esami per la scuola di giornalismo e fui ammessa. Mi trasferii nella grande città in cui vivo ancora oggi. Mi sposai, ma per molti anni sognavo che mi aspettava sotto casa.

Nel frattempo il mio matrimonio è finito. Niente a che vedere con le dinamiche violente, non sono più caduta in una storia simile, ma col tempo mi sono convinta che il problema per me sia stato uno, uno solo ma enorme: l’attitudine a meritare l’amore. Non me ne rendevo conto, ma io pensavo che l’amore dovevo guadagnarmelo. Invece ho capito che è gratis. Ma soprattutto oggi cerco di insegnare alle mie figlie e alle altre donne a non cadere nel tranello della dipendenza, della presunta unicità che ti isola dal mondo, del ricatto per cui sei solo sua. Dell’umiliazione di dover meritare attenzioni, affetto, dolcezza. Del senso di colpa di non fare mai abbastanza e che comunque è colpa tua, se lui è così, se tu sei così, se la storia è così. Anche questa è violenza».

Non è amore se ti offende e ti umilia

Claudia De Rosa ha 47 anni. Era Marketing & Sales Manager a Firenze. Dopo le umiliazioni subite da parte del compagno e padre della sua bambina, ha perso il lavoro. Ora è Groups and Meeting Coordinator in un grande albergo

«”Fallita!” “Morta di fame!” “Mantenuta!” “Disadattata! “Incapace!” “Pessima madre!” sono solo alcune delle offese che ricevevo ogni giorno. Erano la madre e la sorella del mio compagno di allora ad aver creato una cortina di disprezzo nei miei confronti, in cui lui si accomodava senza grandi sforzi. Mi ero trasferita con uno dei miei figli in un borgo in Toscana, dove lui abitava. Ma la sua famiglia d’origine, radicata da generazioni in quel luogo, vedeva in me “la straniera”, che parlava senza aspirare le “c” e per giunta con manie da cittadina. Voler andare dal parrucchiere, cercare di essere in ordine e soprattutto lavorare con una bambina in arrivo, non era ben visto. Lo stipendio decurtato durante la maternità si trasformò nel licenziamento poco dopo la nascita della piccola, perché l’azienda andò in crisi. Mi ritrovai così senza lavoro, isolata, io che avevo vissuto all’estero e girato l’Europa con ruoli anche importanti. A un certo punto dovevo chiedergli i soldi pure per gli assorbenti. Era troppo.

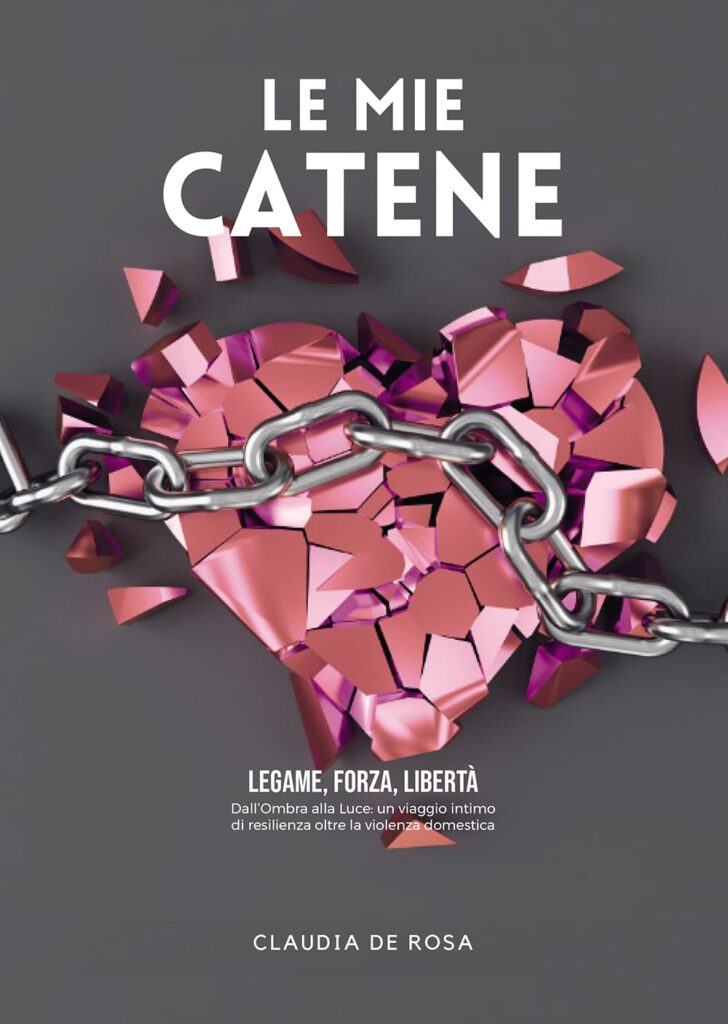

Così decisi di mettere a fuoco un progetto che avevo da un po’ in testa: creare un brand di bigiotteria tutto mio. Iniziai a lavorarci, circondata dalle critiche: “Ma cosa si è messa in testa di fare?”, “Perché perde tempo ai mercatini invece di stare con i suoi figli?”, “Ma poi, quanto ci guadagna?”. Nel frattempo lui, con la complicità delle donne di famiglia, cercò di ottenere l’affidamento esclusivo della bambina, con il pretesto che non lavoravo. Poi la violenza verbale divenne fisica, e gli episodi si fecero sempre più ravvicinati. Quando ci finì coinvolto anche mio figlio, decisi che era arrivato il momento di dire basta. Uscii di casa chiedendo aiuto e chiamando i carabinieri. Un centro di accoglienza lì vicino mi aiutò, poi la Caritas. Ora abito con la piccola e mio figlio in una casa d’appoggio, ho trovato un lavoro, lui continua a farmi la guerra con il suo avvocato facendo leva sulla bambina ma intanto io continuo a lavorare al mio brand: si chiama Pinup gioielli calamita ed è ispirato alle catene, quelle che ci impediscono di fuggire ma che, dopo, ci fanno ancorare alle cose che contano».

Claudia De Rosa ha anche appena pubblicato il suo primo libro, Le mie catene (Mondadori ed.) osteggiato dalle persone che la conoscono e che le hanno consigliato di non rendere pubblica la sua storia. Invece lei ha scelto di farlo e di raccontare anche qui la sua vicenda.

Non è amore se ti rende debole

Gloria Peritore si era annullata in una relazione di violenza psicologica e manipolazione. Ora ha 34 anni ed è stata per 3 volte campionessa mondiale di boxe e kickboxing. Si allena alla palestra Raini club di Roma e ha fondato l’associazione The Shadow Project.

«Mi sento fragile, fuori posto. Non so più chi sono». Questo era il mio pensiero allo scoccare dei 21 anni, una relazione tossica alle spalle che mi aveva lasciato insicurezze, crisi di panico e un senso di inadeguatezza difficile da spiegare a chi non è mai passato attraverso offese quotidiane e il controllo della propria vita, fino al punto in cui non avevo nemmeno più una mia identità. Non sapevo più chi ero. Non ero.

Quando racconto la mia storia non scendo mai nei dettagli di ciò che ho vissuto: un po’ perché ci vogliono anni a chiudere delle ferite aperte, un po’ perché la mia storia è solo una delle tante, fatta di manipolazioni, controllo e pressioni psicologiche. C’è stato un momento in cui tristezza e solitudine mi avevano avvolto. In quel momento, in cui non mi sembrava di avere niente di mio, niente di buono, pensai che dovevo trovare il coraggio che sentivo di avere nascosto da qualche parte. Ed è lì che realizzai: dovevo trovare uno sport che mi costringesse a essere forte e ad avere paura, per ritrovare il coraggio che avevo perso. Così mi misi a cercare su google “sport da combattimento a Firenze” e mi presentai in una palestra: non riuscii nemmeno ad aprire la porta per il panico e tornai a casa.

Ci tornai dopo qualche giorno: fu in quel momento che la mia vita cambiò. Ritrovai la parte di me che avevo perso, quel coraggio di fidarmi di nuovo di me stessa e delle mie capacità. Ho combattuto su un vero ring 6 mesi dopo, sono diventata professionista dopo 3 anni e oggi sono 3 volte campionessa mondiale, tra boxe e kickboxing.

Lo sport mi ha ridato un motivo per esistere: su quel ring, pugno dopo pugno, ho ritrovato me stessa. Ho girato il mondo, incontrato l’amore vero e oggi continuo a combattere: ho fondato la mia associazione antiviolenza, The Shadow Project. Ma adesso lo faccio per le donne come me che hanno perso la speranza. Continuate a combattere e a chiedere aiuto: dopo un ko può tornare la serenità, anche quando sembra impossibile».

Non è amore se diventa la tua ragione di vita

Patrizia (il nome è reale) ha 56 anni, una figlia di 26 e lavora in una casa editrice. Ha avuto una relazione totalizzante in cui si è annullata fino ad accettare compromessi odiosi. Ora sta bene, da sola.

«Quando ho scoperto il suo tradimento (dopo otto anni di convivenza) è iniziato un saliscendi continuo di insulti e botte a cui seguivano pianti inconsolabili e il mio perdono: “Tu sei la mia mezza mela, Non lo farò mai più, Lei l’ho lasciata, Conti solo tu per me”. E io, per anni, dopo quelle liti furiose finivo in un tunnel di depressione dove l’unica fiammella a tenermi in vita era l’attesa della sua prossima telefonata, del suo pentimento, del suo chiedermi scusa. A cui puntualmente continuavo a credere, dandogli l’ennesima chance. Mia figlia adolescente mi vedeva a letto a fissare il muro per giorni interi ed era lei a occuparsi di me, cercando di farmi mangiare. Non mi nutrivo più: ho perso 15 chili perché l’unico cibo di cui volevo nutrirmi era lui. Pensavo che sarei morta senza di lui. Nel frattempo ho perso il lavoro e iniziato ad avere problemi economici. Un giorno però venni a sapere che l’altra era incinta. Così telefonai ai genitori di lei per informarli che il futuro padre del loro nipotino era un uomo impegnato, lui lo seppe e mi picchiò con più violenza del solito. Quella volta fu l’ultima. Andai all’ospedale e a denunciarlo. Riuscii a mandarlo via da casa nostra, poi pian piano ricominciai a occuparmi di me. A distanza di 11 anni, non riesco ad accettare di essermi annullata in quel modo e a mia figlia e a tutte le donne dico: non è amore se diventa la tua ragione di vita».

Non è amore se ti controlla il telefonino

Jennifer (nome di fantasia) ha 46 anni. Il compagno la controllava fino al punto di chiuderla in casa. È riuscita a lasciarlo grazie all’aiuto di un centro antiviolenza. Ora lavora in un ristorante e continua a cambiare numero di telefono.

Ora vivo in un’altra città, ho un lavoro e lui è lontano migliaia di chilometri. È stato condannato eppure continua a cercarmi. E io continuo a sfuggirgli cambiando numero di telefono. Non avrei mai pensato che quell’uomo conosciuto su Facebook tre anni fa mi avrebbe pian piano annullata. Sui social è un attimo farsi lusingare. Certi uomini poi sono molto bravi: brillanti, apparentemente generosi, simpatici. E così mi sento finalmente speciale, scelta, desiderata. Vado a trovarlo. Lui è galante e mi fa vivere quel tanto di movida che basta per illudermi che sarà sempre così. Mi trasferisco.

Lui mi trova un lavoro, ma di giorno mi aspetta a casa. Dopo i primi tempi, però, quando rientro comincia a fare domande: quanto ci hai messo, chi hai incontrato, perché hai quel vestito. Comincia a scocciarsi se chiamo le mie amiche. Si scoccia anche quando vado al lavoro. Una sera rientro in ritardo. Arriva il primo schiaffo. A cui segue il sequestro dei soldi e del cellulare, che poi vengono restituiti, in un tira e molla di «scusami, non lo faccio più», «però mi hai fatto arrabbiare», «se ti comporti bene non succede». Un giorno mi sequestra la carta di credito, i documenti, va a fare la spesa al posto mio e quando esce si porta via il mio cellulare e pure le chiavi. Io, chiusa dentro: decide tutto lui. Decide lui anche i rapporti intimi, con la forza. È da quel giorno che capisco di aver toccato il fondo. Dal bagno cerco sullo smartphone una foto di ali di pollo in agrodolce, la mando alla mia amica come se fosse una ricetta e invece le chiedo aiuto. Ma glielo chiedo nel nostro dialetto. Lei dalla Thailandia fa appena in tempo a chiedermi cosa succede che il cellulare sparisce: lui irrompe nel bagno e lo sequestra. Guarda, ma trova solo quella ricetta, scritta in un dialetto indecifrabile anche per lui, che da un po’ di tempo si ingegnava su google per capire le mie conversazioni.

Lei contatta mia cugina che vive in Italia e suo marito individua il centro antiviolenza più vicino a me. Una sera i carabinieri si presentano alla porta dicendo che devono controllare i miei documenti in caserma. Lui vuole accompagnarmi, loro gli impongono di restare a casa. Con uno sguardo io capisco. Esco e non ritorno più.