Ci ho pensato per la prima volta qualche settimana fa, leggendo il bel romanzo di Annalisa De Simone Sempre soli con qualcuno (Marsilio): è la storia di una donna che vuole un figlio e teme, di fronte al nicchiare dell’uomo da cui lo vorrebbe, di non essere più in tempo; di perdere l’occasione, per sempre. Non mi era mai capitato di pensare alla mia età in termini astratti, soppesando le occasioni già perse e quelle per cui sono ancora in tempo, conteggiando il dissiparsi della possibilità, ma di fronte a queste pagine dolci e pungenti sono stata costretta a farlo.

Di anni ne ho 34 ma ero talmente abituata a sentirmi dare della giovane (giovane scrittrice, giovane filosofa, giovane questo e quello) che nemmeno me n’ero accorta, di essere diventata adulta. In realtà avevo avuto sotto gli occhi molti piccoli segnali che non sono poi così distratta da ignorare: mi fermo a guardare le vetrine dei negozi di oggetti per la casa; ho mal di schiena se sto seduta storta sul divano; quando un’amica mi annuncia che deve dirmi una cosa, nove volte su dieci indovino che è incinta. Gli anni che ho, io so di averli; eppure, per una qualche caparbia forma di rimozione, fatico a pensarmi come un’adulta a tutti gli effetti. Dentro di me sono convinta che rimangano sempre tutte aperte le possibilità di cambiare, di migliorare, di somigliare di più alla persona che vorrei essere.

In questo non vedo nulla di negativo, anzi: penso che sarebbe bello poter vivere fino all’ultimo con questa idea di trasformazioni possibili, con il pensiero e il desiderio di essere sempre un pochino più liberi e più saggi, un po’ più radicati nel mondo, più utili agli altri. È forse il solo risarcimento che la mia generazione – lo dico generalizzando, certo, ma alla fine parlare di generazioni significa sempre generalizzare, almeno un po’ – può riscuotere, come indennizzo per l’illusione di una libertà impossibile.

Siamo nati con le nostre mamme che tiravano un sospiro di sollievo, ancora atterrite dal disastro di Chernobyl; siamo stati bambini negli anni ’90, l’ultimo decennio analogico, mentre crollavano muri e cortine di ferro, e la geografia politica cambiava. Nelle nostre aule erano appese cartine non aggiornate, resistevano unioni che nel mondo reale si andavano disgregando. E anche se a due passi da noi la guerra dilaniava la ex Jugoslavia, e il telegiornale mostrava immagini di bambini come noi mutilati dalle mine, e noi facevamo gli incubi, per quelle immagini e per Jurassic Park visto al cinema, ci ripetevano che potevamo diventare tutto quello che volevamo. Che saremmo stati felici, se avessimo assecondato i nostri sogni, il talento che avevamo. Quali fossero, però, i nostri talenti, dovevamo scoprirlo da soli, nel tempo rubato ai mille corsi che affollavano i pomeriggi dopo la scuola: danza, nuoto, canto, teatro, persino circo; inglese per i più previdenti.

«Puoi diventare quello che vuoi» ci dicevano, ma poi avevamo 14, 15 anni mentre a Genova scattava la repressione, e poco dopo crollavano le Torri Gemelle; e noi crescevamo giovani e già nostalgici. Volevamo essere come la generazione dei nostri genitori, bellissimi e ribelli a 16 anni, destinati a 30 a essere adulti efficienti e comodi, con case e posti fissi e figli che eravamo noi. Ma a 16 anni il mondo dei nostri genitori era un mondo immaginario, per noi: che ne sapevamo? E intanto iniziavamo a rimpiangere la nostra infanzia.

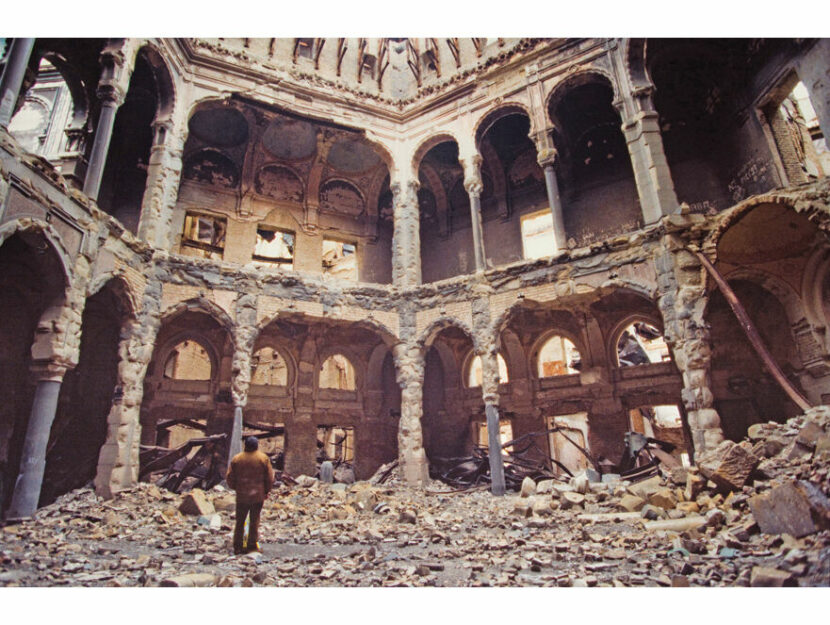

La Biblioteca nazionale di Sarajevo, bombardata durante la guerra nell’ex Jugoslavia.

Il crac della banca Lehman Brothers che ha innescato la più grande crisi economico-finanziaria mondiale dal Dopoguerra.

Di anni ne avevamo 20 quando la crisi del 2008 angosciava il mondo e si faceva chiaro quello che avremmo dovuto capire forse prima: che non potevamo affatto diventare tutto quello che avessimo voluto, ma che nel migliore dei casi, con molta fatica, saremmo potuti forse diventare quello che eravamo, se fossimo riusciti a trovarci, a darci una disciplina in tutta quell’ingannevole libertà. E ci ritrovavamo allora a riascoltare agli album degli 883 e dei Nirvana, a pensare alle mode di quando eravamo piccoli, come i mercenari svizzeri che si commuovevano al suono del corno dei vaccai. Fu per loro che venne inventata, nel ’600, la parola nostalgia: per i giovani soldati che andavano a rischiare la vita al soldo di condottieri stranieri e, comprensibilmente, piangevano ricordando il tempo sicuro della loro infanzia.

Come noi, ripiegati nel rimpianto delle collezioni di tessere telefoniche mentre condividiamo case arredate Ikea con troppi coinquilini; nostalgici a 20 anni e ancora di più a 30; cresciuti a suon di Erasmus e poi di stage non pagati, di tirocini per cui ci vuole la passione, di lavori sottopagati ma fin troppo generosamente retribuiti in termini di “visibilità”; eccoci, abituati a viaggiare per l’Europa e per il mondo, a trasferirci e a cambiare, a non dare troppa corda ai tromboni per cui saremo ragazzi pure a 50 anni e che ci rinfacceranno sempre di essere diversi da loro.

Perché spesso, quando ci chiamano giovani, lo fanno per esautorarci, per privarci, senza dar troppo nell’occhio, di diritti e stabilità. Ce ne ho messo, di tempo, per capirlo; forse il momento in cui lo capisco davvero è adesso che sono stufa di sentirmi giovane. È l’invecchiare senza maturità, il percepirsi come eterni ragazzi che, per paradosso, ci invecchia precocemente.

E forse è venuto il momento di affrontare l’età adulta senza paura, come un presente da conquistare palmo a palmo, perché è in quel presente che, se ci riusciamo, diventeremo le persone che siamo. A condizione di liberarci dalla voce introiettata che ci proietta in un futuro in cui finalmente potremo prendercela comoda perché avremo raggiunto gli obiettivi: futuro che però non arriverà mai, che non ci godremo mai, se non impariamo a stare nel presente, ritti e consapevoli. Come scrive Carla Fiorentino nel suo Forty, libro tratto dal fortunato podcast Emons che sarà in libreria per Fandango dall’inizio di giugno, non bisogna aver paura di superare le soglie.

Il potere delle emozioni

Ilaria Gaspari, 34 anni, autrice di questo articolo, ha appena pubblicato il nuovo saggio Vita segreta delle emozioni (Einaudi). In brillante compagnia di filosofi e poeti, e con deliziosi ricordi di vita personale, ci svela il linguaggio e la ricchezza di 11 emozioni: dall’ira all’antipatia, dalla meraviglia alla gratitudine. E mostra che essere emotivi non significa essere instabili, bensì «vivi, aperti e vulnerabili all’esperienza del mondo».