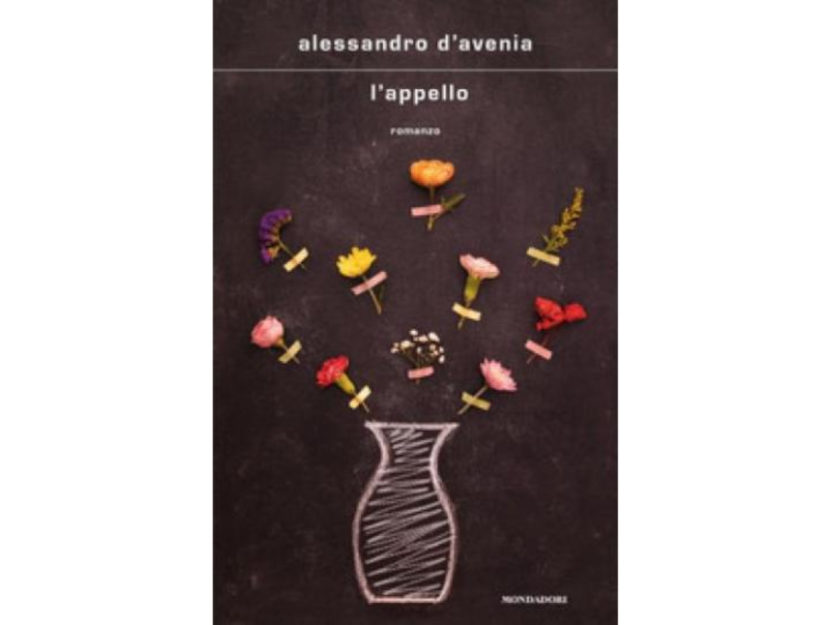

Il nuovo romanzo di Alessandro D’Avenia inizia con una dedica: «A tutti gli studenti che in questi anni mi hanno aperto gli occhi su pezzi di mondo che non riuscivo a vedere». Si intitola L’appello (Mondadori) perché, spiega lo scrittore-insegnante più famoso d’Italia, «il nome è qualcosa che ci viene dato in dotazione, insieme a tante altre cose». L’appello è una immagine potente, fa subito venire in mente la scuola, ma anche l’idea di essere chiamati a realizzare un obiettivo. Il suo significato profondo si coglie entrando nelle pagine del libro e facendo la conoscenza del professore Omero Romeo, incaricato di insegnare Scienze a 10 ragazzi di una classe-ghetto di un liceo per prepararli alla maturità. Un compito non facile, perché Caterina, Mattia, Stella, Ettore, Elisa, Cesare, Elena, Oscar, Achille, Aurora sono portatori di una storia fatta a volte di dolore e assenze, a volte di leggerezza, a volte di rabbia, che scopriamo fin dal primo appello. E anche perché Omero, nome simbolico, è diventato cieco per una malattia e “vede” le cose in modo diverso. È solo l’inizio di una trama densa, fatta di relazioni complesse, come complesso è insegnare e condurre un gruppo di adolescenti alla scoperta di sé e a un percorso di crescita. Omero ci riuscirà traghettandoli verso il mondo e l’età adulta, usando le armi della logica, della fisica e della metafisica, del confronto e della relazione, del mettersi in gioco e della sfida. In un rapporto dinamico fra maestro e discepolo per trovare la “nota giusta” come fa un direttore d’orchestra. Il romanzo riflette la passione di D’Avenia per l’insegnamento e i ragazzi protagonisti «sono un distillato della piccola moltitudine di “maestri” che ho incontrato tra i banchi in questi anni».

Dopo L’arte di essere fragili, dedicato a Leopardi, e Ogni storia è una storia d’amore, in cui cercava una risposta alla sua domanda “L’amore salva?”, perché un romanzo sulla scuola?

«Perché i libri nascono da grandi sentimenti. E in questo momento c’è un misto di ira e dolore. In 20 anni di scuola ho visto qual è il suo cuore: le vite dei ragazzi e di noi docenti, mentre c’è un mondo che si occupa di tutt’altro. Ci si concentra sulle procedure, sulla burocrazia, dimenticando che è l’essere umano a rendere la macchina interessante. Forse l’emergenza Covid ha anche estremizzato la mia rabbia. Ci siamo preoccupati perché hanno chiuso le scuole, ma dove non c’è una relazione viva che si prende cura di ciò che è umano nell’uomo la scuola non è mai stata aperta».

Cos’è l’insegnamento oggi?

«Per me la scuola è un’idea di conoscenza, come era per la filosofia greca, collegata alla cura della persona. Ora invece si pensa che inserendo tanti contenuti e concetti dentro la testa di un ragazzo poi venga fuori, come in una catena di montaggio, il prodotto finito. Un buon cittadino non si fa mettendo buone idee nella testa, ma portando quel ragazzo alla maturazione dei propri talenti e alla conoscenza delle proprie fragilità. Il bello del libro è questo: le fragilità ci dicono com’è fatto il mondo. Ma perché uno possa accettarle, e non vederle come sconfitte, ci vuole qualcuno che accetti quel modo di essere. Il professore cieco è quello spazio: accoglie ma non per questo lascia fare, mette alla prova gli allievi ma li lascia andare, liberi di rischiare».

Parla spesso di fragilità nei suoi libri

«Probabilmente con L’arte di essere fragili ho inaugurato una tappa della mia vita interiore in cui riconciliarmi con una serie di cose che il mondo di oggi ritiene inconfessabili. Le relazioni più belle della vita – in amore, in amicizia, con i ragazzi a scuola – sono quelle in cui è possibile stare nel cuore di un’altra persona con le proprie fragilità. Un adolescente si trova proprio nella fase in cui non sa che cavolo fare con la dotazione che ha, e crede di non averla. Quindi tende a utilizzare la forza creativa tipica della sua età per distruggere, che poi è un modo di vedere quanto la realtà gli resiste, e anche per conoscersi. La ginestra della poesia di Leopardi è come i giovani: un fiore fragile che però fiorisce nel deserto e lo consola. Un paradosso che ci svela che il nostro fiorire è legato alla fragilità».

Perché questo libro è dedicato ai ragazzi?

«Perché loro sono quelli che dovranno cambiare la realtà, e quindi il mio futuro sta lì. Vorrei proteggerli da tutte le illusioni e finzioni che invece noi adulti continuiamo a raccontare loro e che li massacrano. Dieci anni fa scrivevo Bianca come il latte dove c’era un ragazzo che aveva un piglio “eroico”, più anni ’90, quando ancora si credeva di poter cambiare il mondo. Oggi mi ritrovo con dei protagonisti a cui non daresti una lira. Il mio immaginario degli adolescenti è mutato perché in 20 anni di scuola ho visto un cambiamento fortissimo sia in me sia in loro. Il tessuto familiare, delle relazioni, è diventato molto più fragile. E loro di conseguenza. Quando ho iniziato a insegnare, nel 2000, non avevo nessun caso di disturbo alimentare in classe, adesso è la normalità averne uno o due. Significa che le relazioni sono diventate più complicate, delicate, il contesto attorno a noi ha perso quelle coordinate che prima avevano il potere di contenere queste situazioni. Mi rivolgo a loro, come dico nei ringraziamenti, perché i ragazzi mi hanno costretto, a volte in modo doloroso, a guardare dove io non sapevo o non volevo guardare, preso dalle mie idee, le mie convinzioni, le mie ipocrisie. Mi hanno cambiato gli occhi, cambiandomi il cuore. I giovani hanno una vita pura e innocente, e un po’ di questa vita ancora ne ho bisogno. Perché, diventando adulto, divento anche “adulterato”. E poi vorrei proteggerli da ciò che può sterilizzare il loro slancio».

Come si può proteggere lo slancio della gioventù?

«Non si partecipa alla vita dei ragazzi facendo i ragazzi, ma guidandoli verso la vita. Questo è fare il maestro: cresco io, crescono anche loro. Una cosa che si fa insieme».